DECLARATION LIMINAIRE

Chers professionnels des Médias publics et privés,

Mesdames, Messieurs

Je vous remercie vivement d’avoir répondu à notre appel pour cette conférence de presse consacrée aux activités de la Fondation Félix Houphouët-Boigny au cours de l’année 2023.

Je voudrais d’entrée de jeu m’acquitter d’un devoir agréable, celui de vous souhaiter nos meilleurs vœux et nos souhaits sincères pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte santé, réussite professionnelle, prospérité et paix.

La Fondation vous est également très reconnaissante pour la couverture régulière de ses activités que vos différents organes assurent pour la nation et le monde.

J’ai choisi de vous entretenir de trois événements majeurs que la Fondation s’apprête à vivre : la commémoration du trentième anniversaire du décès du Président Félix Houphouët-Boigny, la célébration du cinquantième anniversaire de la création de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, enfin la cérémonie solennelle de remise du Prix UNESCO-Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au siège de la Fondation à Yamoussoukro.

I. LES COMMEMORATIONS DE L’ANNEE 2023

7 décembre 1993-7 décembre 2023, trente ans que le Président Félix Houphouët-Boigny nous a quittés.

10 novembre 1973-10 novembre 2023, cinquante ans que la Fondation Félix Houphouët-Boigny a été créée.

Ces deux événements majeurs doivent être commémorés comme il se doit.

La Fondation a déjà commémoré les vingt ans du décès du Père de la Nation en 2013 et les vingt-cinq ans en 2018. Elle le fera avec une plus grande ampleur pour les trente ans.

La cérémonie solennelle de remise du Prix aura lieu le mercredi 8 février 2023.

A. Justification des commémorations

La Côte d’Ivoire sort progressivement de trois décennies de crise dont elle pâtit des conséquences multiformes. La paix et la sécurité sont constamment menacées, notamment par le terrorisme, le tissu social est à recoudre, la reconstruction économique à poursuivre.

Le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, s’est attelé depuis sa prise de fonction en 2011, à ramener la paix, à promouvoir la réconciliation nationale. Participe de ce dessein la création de diverses structures pour assurer la réconciliation nationale et renforcer la cohésion sociale, comme la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR), la Commission Nationale Pour La Réconciliation Et L’Indemnisation Des Victimes (CONARIV), le Programme National de Cohésion Sociale (PNCS).

Pour sortir définitivement de ces années de crise, les Ivoiriens doivent adopter de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements qui permettent de promouvoir les valeurs de la culture de la paix. Ils doivent également tirer toutes les leçons de ce passé par un devoir d’inventaire, un devoir de repentance et un devoir de mémoire.

La commémoration du trentième anniversaire de la disparition du Président Félix Houphouët-Boigny offre cette occasion de se rassembler dans l’unité et la paix. Et de faire connaitre sa pensée, son action historique, son œuvre de paix, de promouvoir la réconciliation nationale.

La Fondation créée en 1973 est, par ses missions, l’institution la plus indiquée pour pérenniser l’œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny, promouvoir la culture de la paix. Elle apporte ainsi son expérience de cinquante ans d’abord comme institut de recherche politique et historique, puis comme centre international de recherche sur la paix.

B. Description du projet de commémorations

1. Les objectifs

L’objectif général vise à faire connaitre la pensée et l’œuvre de Félix Houphouët-Boigny, et à promouvoir la culture de la paix et la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire.

Les objectifs spécifiques sont :

– de commémorer le trentième anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny ;

– de célébrer les cinquante ans de la création de la Fondation Félix Houphouët-Boigny ;

– de sensibiliser à la culture de la paix et à la réconciliation nationale ;

– de réaliser des produits culturels sur Félix Houphouët-Boigny et la paix.

2. Les résultats attendus

Les Ivoiriens sont sensibilisés à l’œuvre de Félix Houphouët-Boigny, à la culture de la paix et à la réconciliation nationale.

Des produits culturels sont réalisés et diffusés.

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est mieux connue et valorisée.

3. Le public cible

Les commémorations concernent l’ensemble des Ivoiriens, quelles que soient leur ethnie, leur religion, leur parti politique. Elles concernent aussi les populations étrangères vivant en Côte d’Ivoire, ainsi que toutes les femmes et tous les hommes épris de paix.

4. L’organisation

Les commémorations se dérouleront sur 12 mois et s’articuleront autour des :

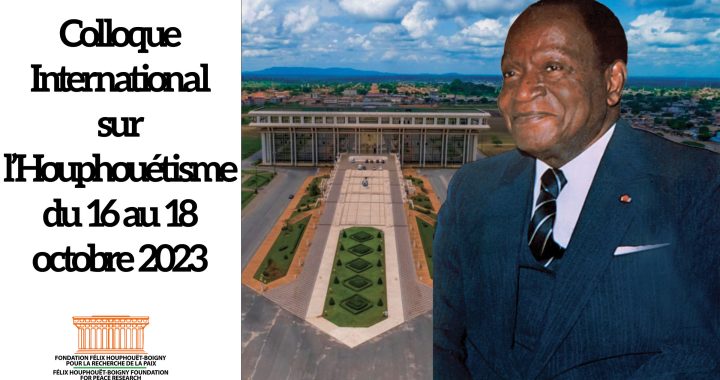

-Activités scientifiques avec la tenue d’un colloque international sur « L’Houphouétisme », l’organisation de conférences publiques, la publication d’ouvrages.

-Activités festives : organisations de concerts, de représentations théâtrales, d’expositions.

-Activités sportives : cross, compétitions de football, de sports de main

-Activités religieuses : messes d’action de grâce, prières œcuméniques.

C. Le calendrier des activités

Les commémorations s’étaleront sur les douze mois de l’année 2023. Chaque mois est consacré à un thème particulier avec des activités spécifiques. L’objectif est revisité toute la carrière politique de Félix Houphouët-Boigny : le dirigeant syndical, le fondateur de partis politiques, le parlementaire, le ministre, le président. Deux journées sont dédiées aux partis politiques qui s’en réclament, notamment le PDCI-RDA et le RHDP, pour leur hommage.

Les activités atteindront leur point d’orgue dans le dernier trimestre de l’année avec la tenue du colloque international sur « L’Houphouétisme » en octobre ; la célébration de la création de la Fondation en novembre ; enfin la commémoration du trentième anniversaire du décès du Président Houphouët-Boigny et la fin des manifestations par un concert géant de la paix en décembre.

II. LE PRIX UNESCO-FELIX HOUPHOUET-BOIGNY POUR LA RECHERCHE DE LA PAIX

Selon le Directeur général de l’UNESCO, Federico Mayor, la création de ce Prix est un hommage rendu à un homme qui a fait du dialogue et de la recherche de la paix, les fondements de sa philosophie politique.

« Pour rendre hommage à l’action du Président Félix Houphouët-Boigny en faveur de la paix dans le monde, cent-vingt (120) pays ont parrainé, en 1989, une résolution adoptée à l’unanimité des Etats membres de l’UNESCO en vue d’établir un Prix international pour la Recherche de la Paix.

Le Prix se propose d’honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l’Acte constitutif de l’UNESCO. » (Article 1 des statuts du Prix).

A. L’organisation du Prix

Le Prix

Le Prix est financé par les intérêts produits par le capital constitué par la dotation initialement versée par le Président Félix Houphouët-Boigny par l’intermédiaire de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il est d’un montant de 150 000 dollars des Etats-Unis.

M. Abdou Diouf, ancien Président de la République du Sénégal, et M. Henri Konan Bédié, ancien Président de la République de Côte d’Ivoire, ont été désignés respectivement Parrain du Prix et Protecteur du Prix intuitu personae par le Président Félix Houphouët-Boigny qui les a choisis comme représentants pouvant agir en son nom.

Le Jury

Le Jury est formé de personnalités de notoriété internationale, connues et respectées pour leur attachement à la cause de la paix.

Le premier jury de onze (11) membres était présidé par M. Henry Alfred Kissinger, Ancien Secrétaire d’Etat américain, Prix Nobel de la Paix.

L’actuel jury international de six (6) membres est présidé par M. Denis Mukwege Prix Nobel de la Paix.

Membres du jury international :

M. Michel Camdessus, ancien Directeur général du Fonds Monétaire International (France)

M. Santiago Gamboa-Samper, écrivain, journaliste et diplomate (Colombie)

M. Denis Mukwege, gynécologue, Prix Nobel de la Paix 2018 (République démocratique du Congo)

M. Thomas Pesquet, astronaute, Ambassadeur de bonne volonté de la FAO (France)

Mme Hayat Sindi, Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO (Arabie Saoudite)

M. Forest Whitaker, acteur, producteur et réalisateur, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO (Etats-Unis)

Les candidatures

Les candidats doivent apporter une contribution importante à la recherche de la paix et à la promotion d’une culture de paix dans leurs domaines respectifs. Le Prix peut être décerné à une personne, une institution, une autre entité ou une organisation non gouvernementale. (Article 3 des statuts).

Le Directeur général de l’UNESCO invite officiellement le 30 novembre de l’année précédant l’année de la remise du Prix par lettre circulaire tous les Etats membres en consultation avec leur commission nationale pour l’UNESCO et les organisations non gouvernementales entretenant un partenariat officiel avec l’UNESCO à présenter des candidatures.

Peuvent, outre les Etats membres et les organisations non gouvernementales susmentionnées, proposer des candidatures :

(i) les anciens lauréats du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ;

(ii) les académies ou les académiciens ;

(iii) les centres et fondations spécialisés dans les domaines de la recherche de la paix ;

(iv) les instituts de droit international ;

(v) les membres de la Cour internationale de justice ;

(vi) les membres des parlements ou des gouvernements ;

(vii) les associations ou organisations qui œuvrent en faveur de la paix et des droits de l’homme ainsi que du progrès des valeurs démocratiques dans le monde, dans le respect de l’Acte constitutif de l’UNESCO et de la Charte des Nations Unies ;

(viii) les recteurs d’université et les professeurs d’histoire, de sciences politiques et de droit des universités ;

(ix) les lauréats du Prix Nobel.

(Article 6 des statuts)

Les modalités d’attribution du Prix

Le Prix est remis au cours d’une cérémonie solennelle qui se tient au Siège de l’UNESCO à Paris, ou en tout autre lieu proposé par les parties prenantes. Ainsi la cérémonie solennelle a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, en 1995 et à Dakar au Sénégal, en 1997.

Si les travaux récompensés sont l’œuvre de deux ou trois personnes, le Prix leur est décerné conjointement.

Si un lauréat refuse le Prix, le jury soumet une nouvelle proposition au Directeur général.

Le lauréat reçoit un chèque de 150 000 dollars, une médaille en or et un diplôme signé par le Directeur général de l’UNESCO.

B. Les Lauréats et la portée du Prix

En trente années d’existence, le Prix a distingué 29 lauréats, personnes physiques ou personnes morales issues du cinq continents.

Lauréats pour l’Afrique

Nelson Mandela, Président du Congrès National Africain (ANC) et Frederik De Klerk, Président de la République Sud-Africaine en 1991.

Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal en 2005.

Abiyi Ahmed, Premier ministre de la République d’Ethiopie en 2019.

Lauréats pour l’Amérique du Nord

Jimmy Carter, Ancien Président des Etats-Unis, en 1994.

George J. Mitchell, Sénateur américain, ancien Conseiller spécial du Président des Etats-Unis pour les Affaires irlandaises en 1998.

Lauréats pour l’Amérique du Sud

Alvaro Enrique Arzu Irigoyen, Président de la République du Guatemala et le Commandant Rolando Moran, représentant de l’Union Révolutionnaire Nationale Guatémaltèque (URNG), en 1996.

Luiz Inacio Lula Da Silva, Président de la République Fédérative du Brésil, en 2008.

Association des Grands-mères de la place de Mai (Argentine), représentée par sa Présidente, Mme Estela Barnes de Carlotto, en 2010.

Lauréats pour l’Asie

Fidel Valdez Ramos, Président de la République des Philippines et Nur Misuari, Président du Front de Libération Nationale Moro (MNLF) des Philippines, en 1997.

Sheikh Hasina, Premier ministre de la République populaire du Bangladesh, en 1998.

Kay Rala Xanana Gusmao, Président de la République Démocratique du Timor-Oriental, en 2002.

Lauréats pour l’Europe

Académie de Droit International de la Haye (Pays-Bas), en 1992.

Juan Carlos Ier, Roi d’Espagne, en 1994.

Communauté de Sant’Egidio (Italie), en 1999.

Cardinal Roger Etchegaray, Président émérite du Conseil Pontifical Justice et Paix (Vatican) et Dr Mustafa Ceric, Grand Mufti de Bosnie, en 2003.

Martti Ahtisaari, Ancien Président de la Finlande, Diplomate et Médiateur des Nations Unies, en 2007.

François Hollande, Président de la République française, en 2013.

Mme Guiseppina Nicolini, Maire de Lampedusa (Italie) et l’ONG SOS Méditerranée, en 2017.

Mme Angela Merkel, ancienne Chancelière de la République fédérale d’Allemagne en 2022

Lauréats pour le Proche-Orient

Yitzhak Rabin, Premier ministre de l’Etat d’Israël, Shimon Peres, Ministre des Affaires étrangères de l’Etat d’Israël et Yasser Arafat, Président de l’Autorité Nationale de la Palestine, en 1993.

Lauréats du Système des Nations Unies

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Mme Sadako Ogata, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en 1995.

Mme Mary Robinson, Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, en 2000.

Le Prix est un des plus prestigieux du Système des Nations Unies. Sa portée est remarquable.

En Côte d’Ivoire, la date de création du Prix, le 15 novembre 1989, a été pérennisée par l’institutionnalisation d’une journée nationale de la Paix, célébrée tous les 15 novembre. C’est une occasion de célébrer la Paix, d’enraciner les valeurs de la culture de la paix.

Le Prix a contribué à renforcer le principe d’universalité de l’UNESCO, à favoriser le dialogue entre les nations, à apaiser les tensions dans des zones de conflit comme l’Afrique australe et la Corne de l’Afrique, l’Amérique latine, le Proche-Orient et l’Asie du Sud-Est.

C. La réforme du Prix

La décision de la 199e session du Conseil exécutif de l’UNESCO, adoptée par les Etats membres, a demandé la révision des statuts du Prix dans le but d’en améliorer la gouvernance et la gestion conformément à la stratégie révisée des Prix de l’UNESCO.

Les statuts du Prix ont donc été amendés en 2018. Les principaux changements sont les suivants :

– la dénomination du Prix est désormais Prix-UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ;

– il est décerné non plus annuellement, mais tous les deux ans ;

– l’Etat de Côte d’Ivoire est désormais partie prenante et s’engage à abonder le capital du Prix dont les intérêts servent à récompenser les lauréats ;

– la gouvernance du Prix ne relève plus d’un Secrétariat exécutif autonome, mais d’une des sous-directions générales de l’UNESCO ;

– le Prix a une durée de vie de six ans renouvelable ;

– le jury du Prix est composée de six personnalités (et non plus de onze) issues des cinq continents, connues et respectées pour leur attachement à la cause de la paix ;

– une commission internationale et un collège des anciens lauréats du Prix concourent à la promotion du prix et de la paix. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est chargée de l’animation de cette commission.

Jean-Noël LOUCOU

Secrétaire général de la Fondation

Félix Houphouët-Boigny pour la

recherche de la paix

Téléchargez la version PDF