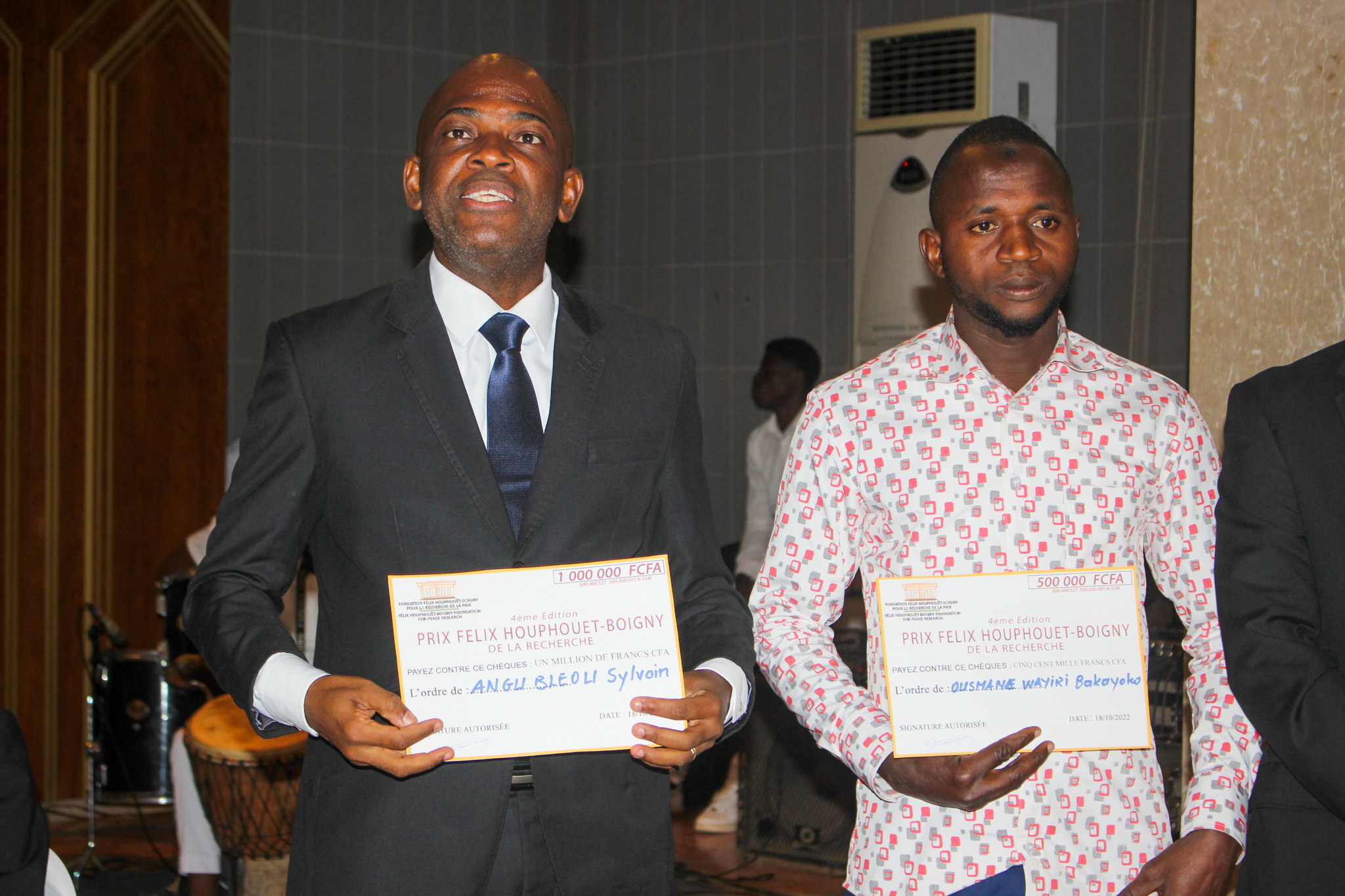

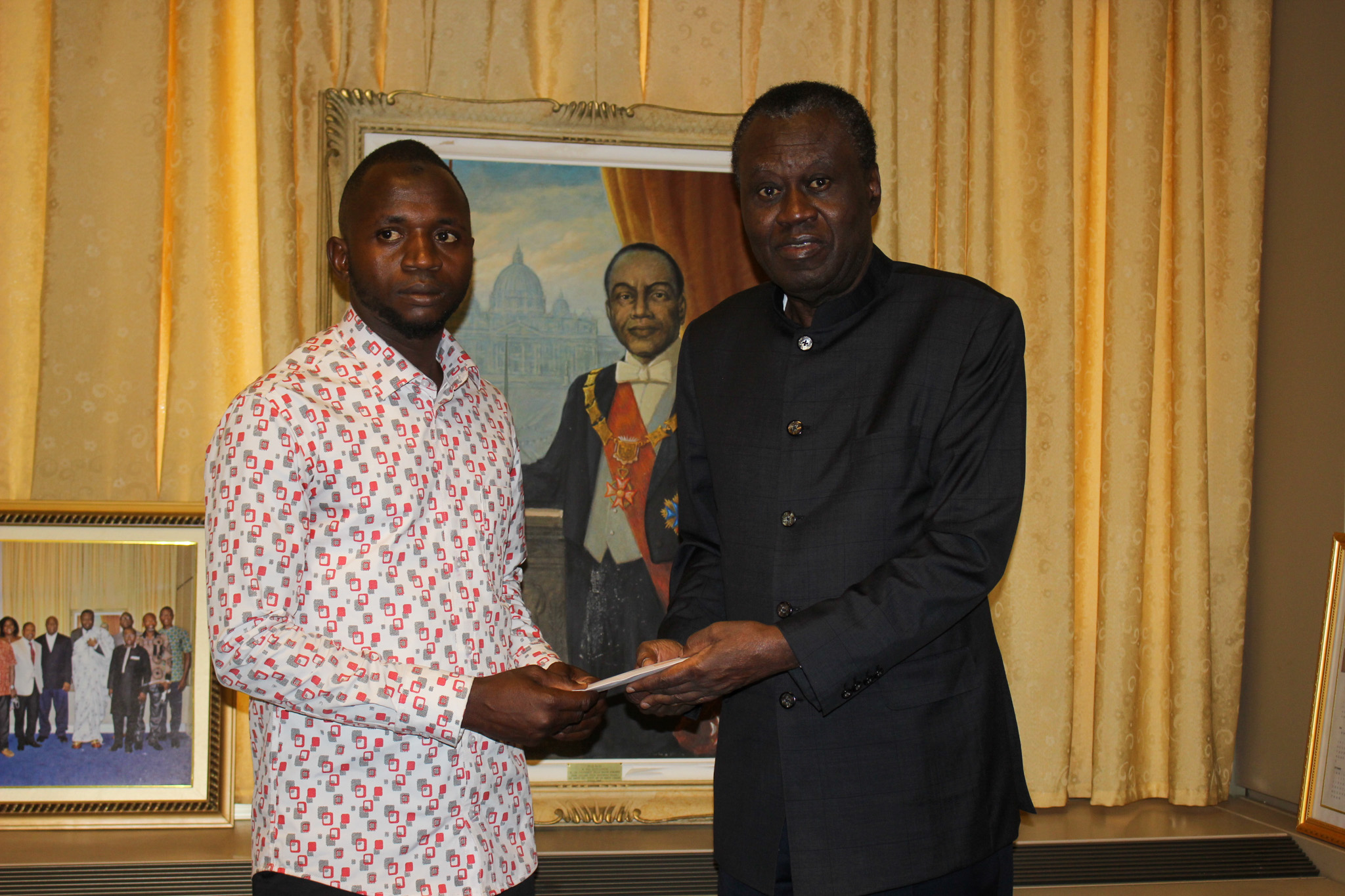

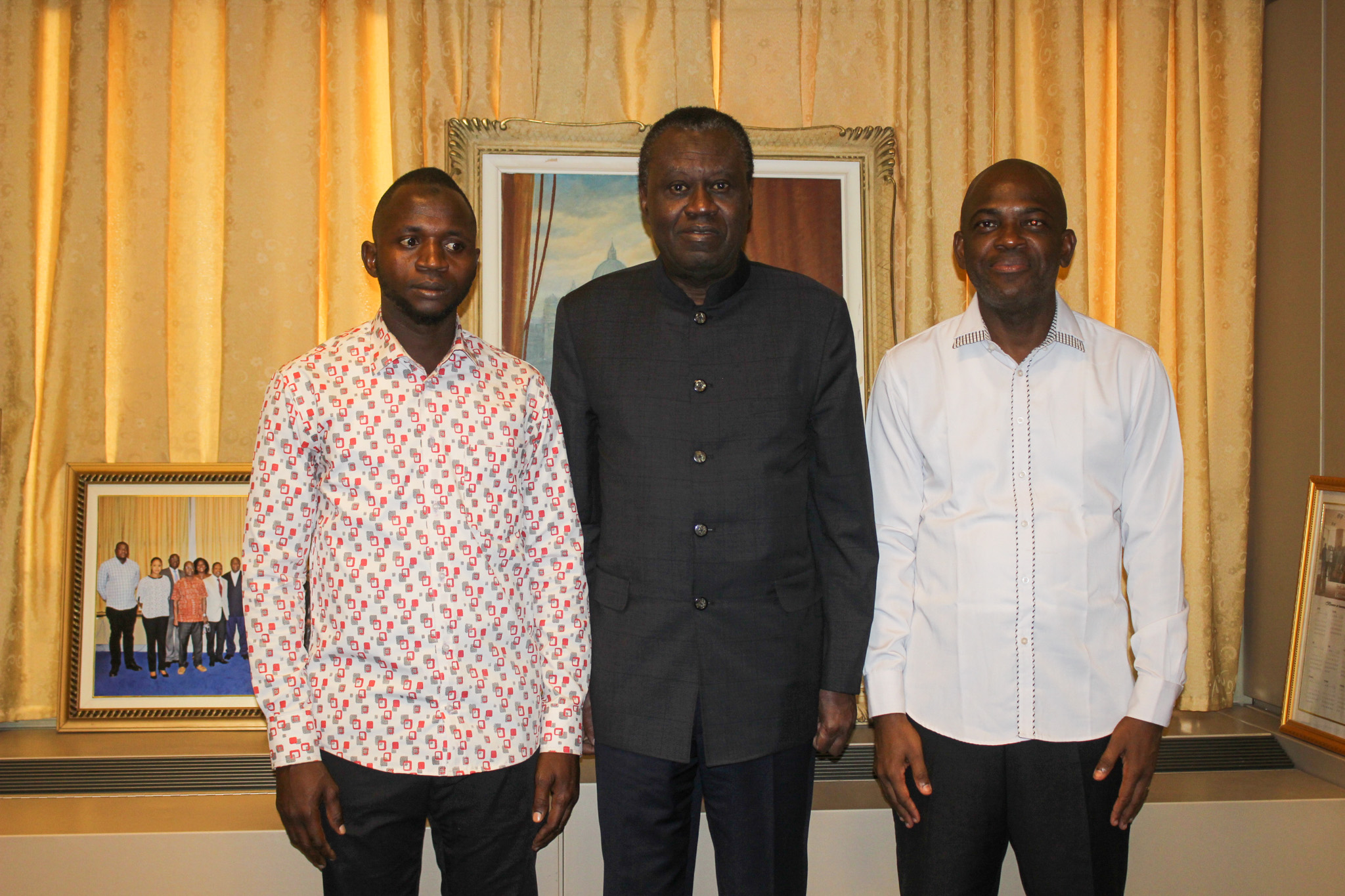

Les Lauréats du Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche

Nous avons créé le Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche en 2017 pour soutenir la recherche scientifique sur Félix Houphouët-Boigny, désormais personnage historique passé à la postérité. Le Prix récompense les meilleurs travaux de recherche en master et doctorat sur Félix Houphouët-Boigny, soutenus dans les universités publiques de Côte d’Ivoire.

Le lauréat de la thèse de doctorat reçoit un chèque d’un million de francs CFA et le lauréat du Master, un chèque de cinq cent mille francs CFA.

Le jury du Prix est présidé par le professeur Daniel Baha Bi Youzan, doyen de l’UFR Sciences de l’homme et de la société de l’université Félix Houphouët-Boigny.

𝟮𝟬𝟮𝟮:

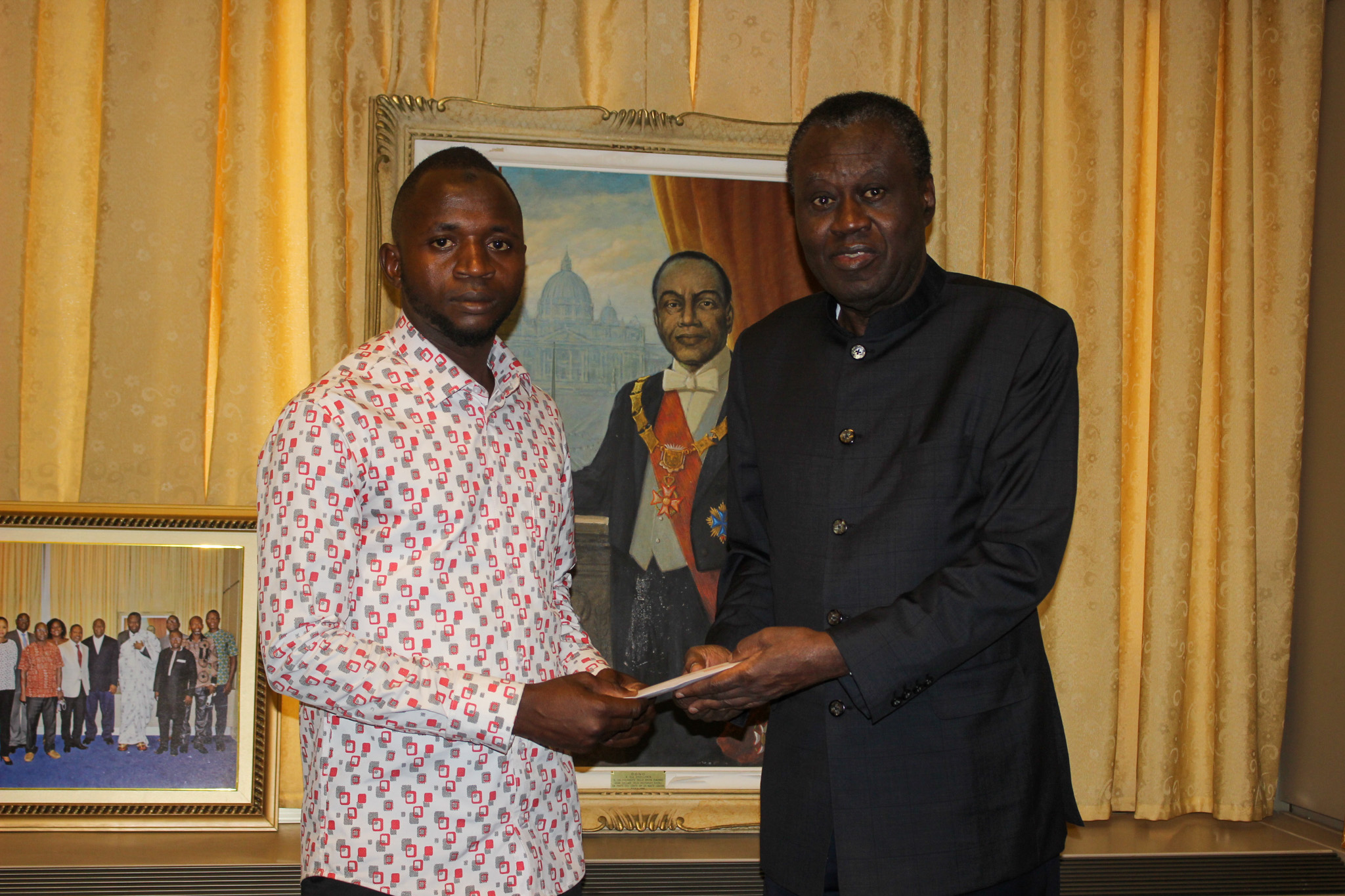

Master 2

BAKAYOKO Ousmane Djayéri, de l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa

Stratégie de gouvernance du pluralisme ethnique sous le régime de Félix Houphouët-Boigny de 1960 à 1990

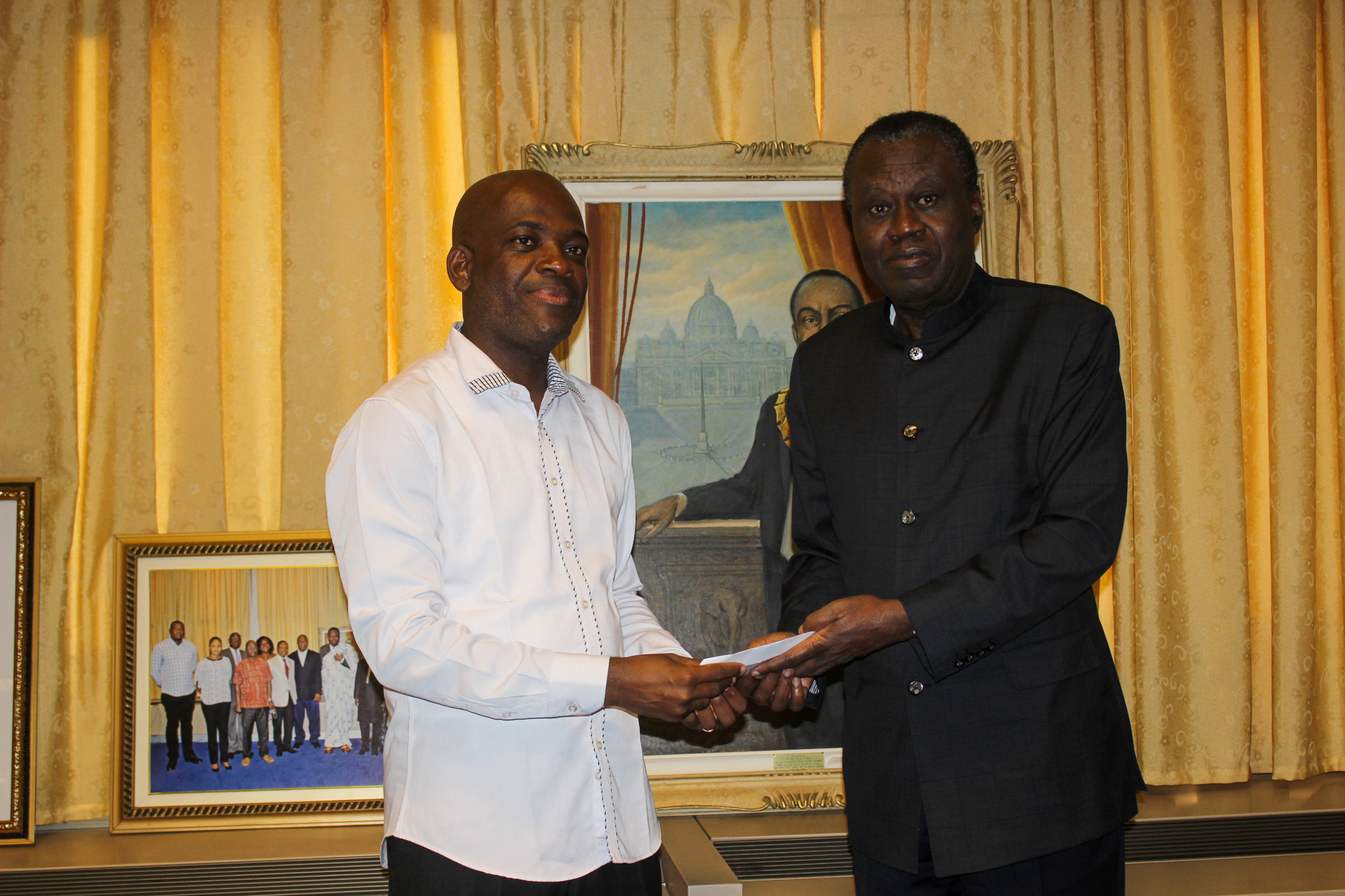

Thèse

ANGU BLEOU Sylvain, de l’université Félix Houphouët-Boigny

Les modalités de la formation du personnel politique gouvernemental sous Félix Houphouët-Boigny de 1959 à 1993

2021:

Master 2

TOURE Kayanton Charles, de l’université Félix Houphouët-Boigny

Félix Houphouët-Boigny et les disparités régionales en Côte d’Ivoire de 1960 à 1980

Thèse

DALLY Jean-François Régis, de l’université de Félix Houphouët-Boigny

Politique d’intégration de Félix Houphouët-Boigny et reconfiguration idéologique des villes ivoiriennes : cas du District d’Abidjan

2020:

Prix non décerné en raison de la pandémie de la covid-19

2019:

Master 2

ZIE Ouattara, de l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa

Les dernières batailles électorales du régime de Félix Houphouët-Boigny : Regard croisé de Fraternité-Matin et Le Nouvel Horizon, 1990 et 1992

Thèse

GADIE Charles Sylvain, de l’université Félix Houphouët-Boigny

La politique migratoire sous la gouvernance de Félix Houphouët-Boigny et intégration régionale : Cas de l’implantation des campements allogènes dans le département de Bloléquin

2018:

Master 2

BROU Hada Stéphanie Déborah, de l’université Félix Houphouët-Boigny

Politique éducative d’Houphouët-Boigny et intégration nationale

Thèse

LEOBLE BAKA Célestin, de l’université Félix Houphouët-Boigny

Félix Houphouët-Boigny et la question du communisme en Afrique de 1946 à 1989

Appel à Contribution pour le huitième numéro de la revue Haris à paraître en décembre 2022

Pour son Huitième numéro à paraitre en Décembre 2022, la Revue Haris attend des contributions portant sur des thématiques des Relations Internationales, de la Géopolitique ou des Etudes stratégiques. Les articles doivent être des écrits de fonds et originaux. Les normes de présentation des manuscrits sont celles du CAMES (à consulter sur le site de la revue www.revueharis.org). Le manuscrit doit comprendre entre 5000 et 8000 mots et porter les noms et prénoms du ou des auteurs, le nom de l’Institution de rattachement, le mail, une photo format identité du ou des auteurs et accompagné d’un résumé en français et anglais de 300 mots maximum avec 7 mots clé. Courriels (à envoyer simultanément): cerriuao01@gmail.com, contact1@revueharis.org

Calendrier

Appel à contribution : 3 Octobre 2022

Date limite de Soumission des articles : 5 Décembre 2022

Retour aux auteurs après instruction : 20 Décembre 2022

Retour des articles corrigés : 27 Décembre 2022

Parution : 31 Décembre 2022

Frais

Instruction : 25.000 F CFA (39 Euros)

Publication : 40.000 F CFA (61 Euros)

Contact : Dr. SILUE Nahoua Karim Tel (+225) 07 08 33 00 53 (WhatsApp) pour les modalités de paiement des frais et toutes les informations utiles.

Appel à Contribution pour le septième numéro de la revue Haris à paraître en septembre 2022

Pour son Septième Numéro à paraitre en Septembre 2022, la Revue Haris attend des contributions portant sur des thématiques des Relations Internationales, de la Géopolitique ou des Études stratégiques. Les articles doivent être des écrits de fonds et originaux. Les normes de présentation des manuscrits sont celles du CAMES (à consulter sur le site de la revue www.revueharis.org). Le manuscrit doit comprendre entre 5000 et 8000 mots et porter les noms et prénoms du ou des auteurs, le nom de l’Institution de rattachement, le mail, une photo format identité du ou des auteurs et accompagné d’un résumé en français et anglais de 300 mots maximum avec 7 mots-clés.

Courriels (à envoyer simultanément):cerriuao01@gmail.com, contact1@revueharis.org

Calendrier

Appel à contribution : 1er Juillet 2022

Date limite de Soumission des articles : 5 Septembre 2022

Retour aux auteurs après instruction : 20 Septembre 2022

Retour des articles corrigés : 27 Septembre 2022

Parution : 30 Septembre 2022

Frais

Instruction : 25.000 F CFA (39 Euros)

Publication : 40.000 F CFA (61 Euros)

Contact : Dr. SILUE Nahoua Karim Tel (+225) 07 08 33 00 53 (WhatsApp) pour les modalités de paiement des frais et toutes les informations utiles.

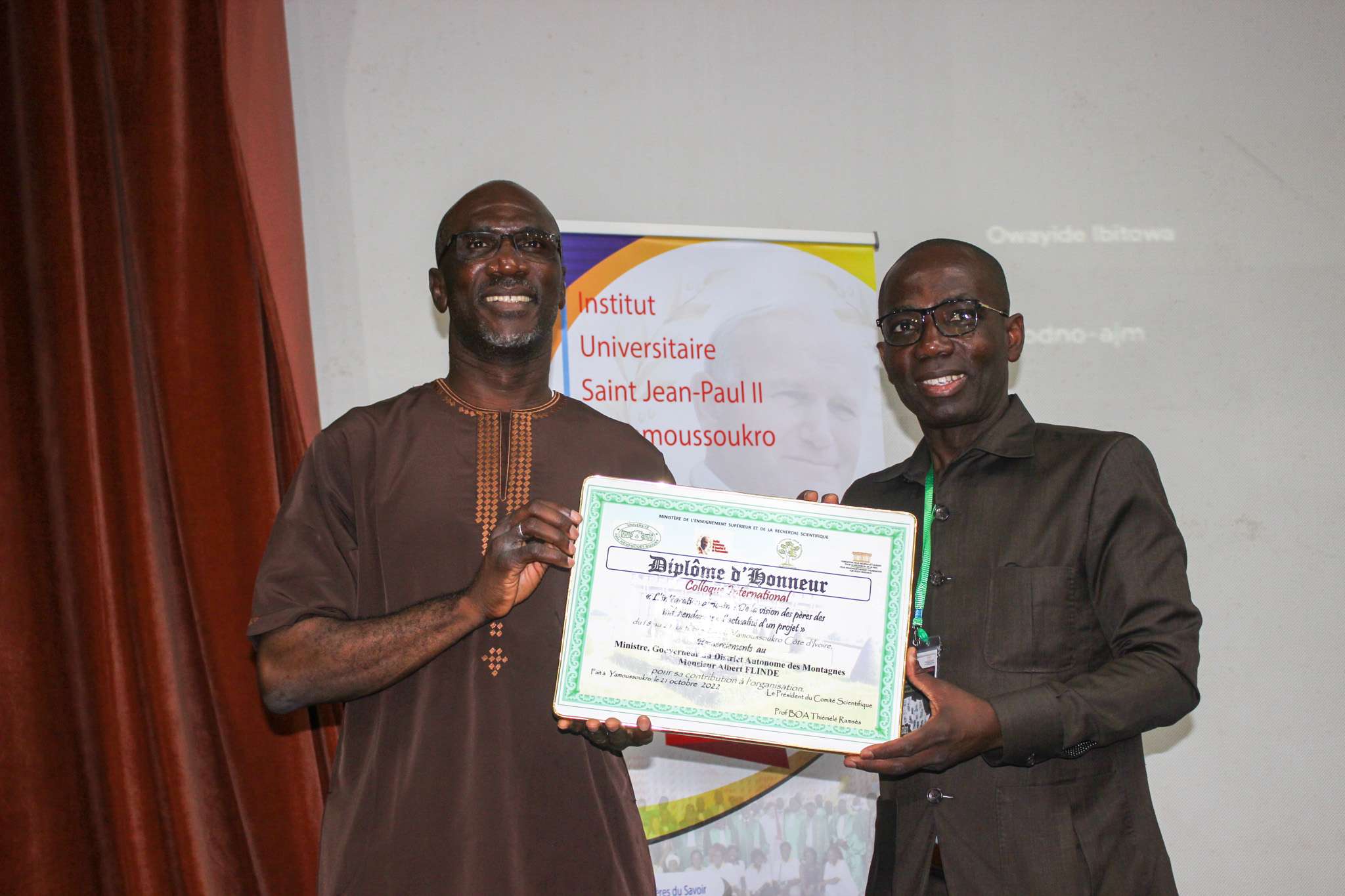

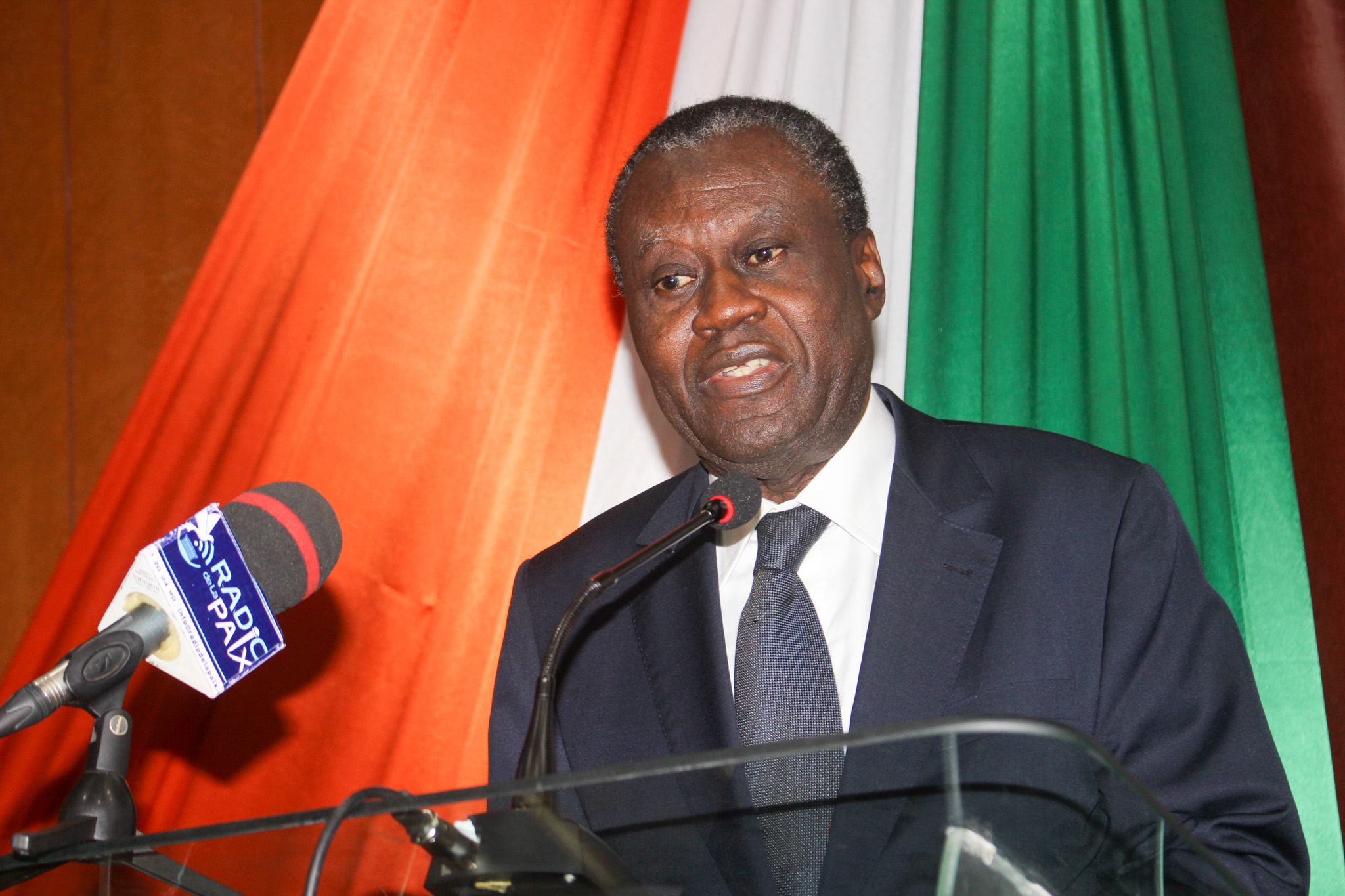

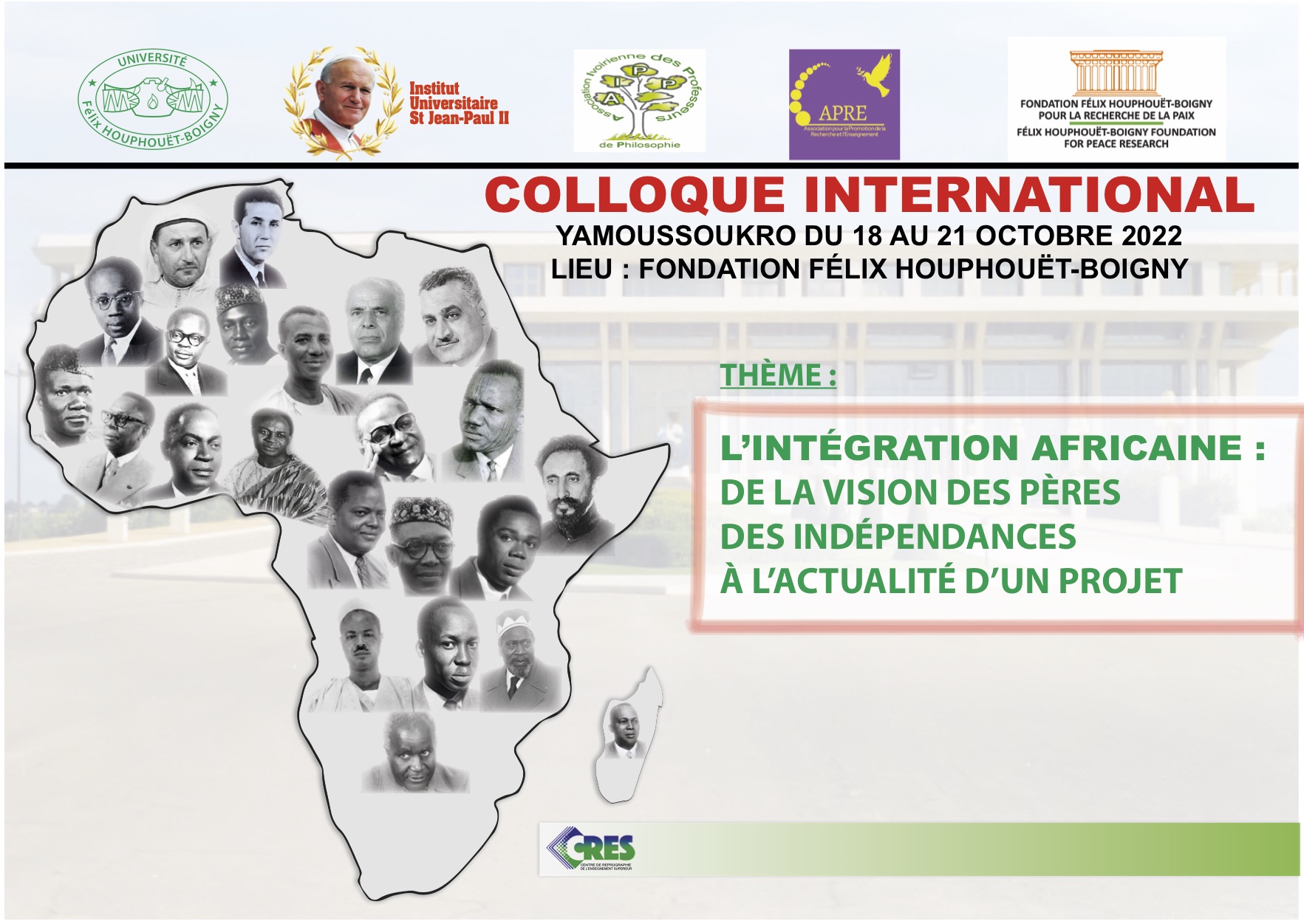

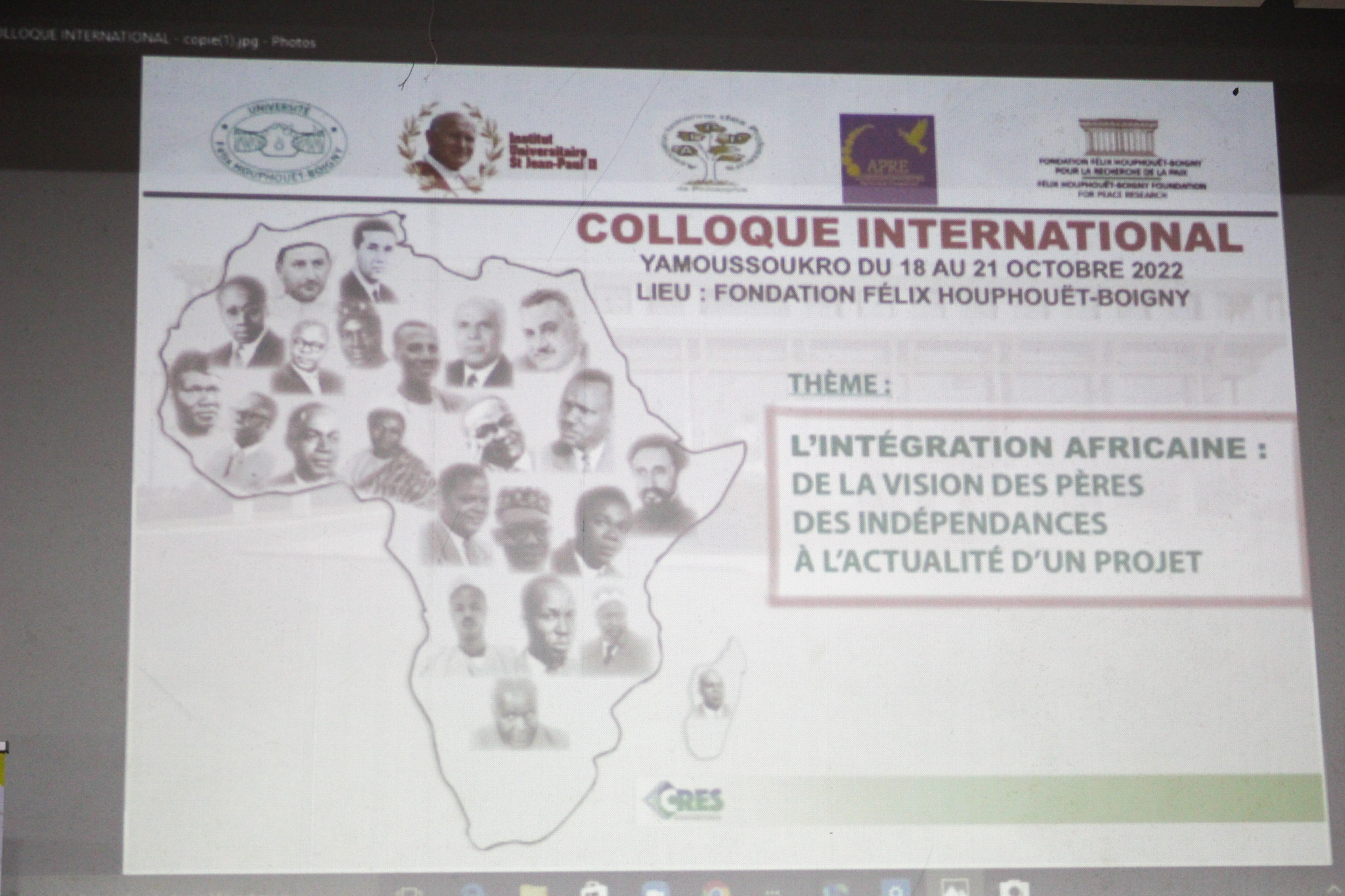

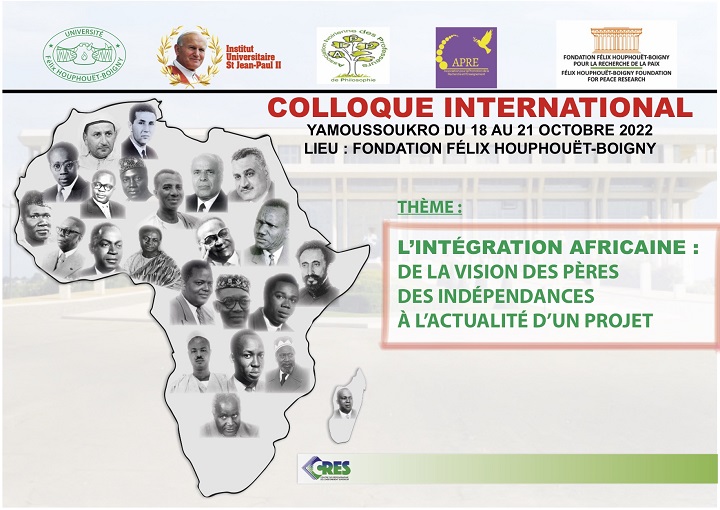

Appel à Communication pour le Colloque International sur l’Intégration Africaine – 18 10 2022

L’UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY DE COCODY, L’INSTITUT UNIVERSITAIRE SAINT JEAN-PAUL II DE YAMOUSSOUKRO, L’ASSOCIATION IVOIRIENNE DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE ET LA FONDATION FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY ORGANISENT LE COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’INTÉGRATION AFRICAINE SUR LE THÈME: « DE LA VISION DES PÈRES DES INDÉPENDANCES À L’ACTUALITÉ D’UN PROJET »

YAMOUSSOUKRO, CÔTE D’IVOIRE DU 18 AU 21 OCTOBRE 2022

APPEL À COMMUNICATION

La fin de l’esclavage et de la traite négrière a vu la naissance d’un mouvement panafricaniste aux Etats-Unis et en Europe au début du XIXe siècle. Ce mouvement fut initié par des intellectuels et hommes politiques négro-américains et caribéens, parmi lesquels l’on peut citer Edward Wilmot Blyden, Antenor Firmin, William Edward Burghardt Du Bois. Le but visé par les initiateurs était la réalisation d’une organisation politique intégrée de toutes les nations et de tous les peuples d’Afrique d’autant plus que, pour eux, ainsi que le souligne Niamkey Koffi, « les peuples d’Afrique et de la diaspora, partagent une histoire et une destinée commune et (…) leur progrès social, économique et politique est lié à leur unité »1.

Cet idéal d’unité se retrouvera à la genèse de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). Cependant, parmi les dirigeants africains, se distingueront des « radicaux », adeptes d’une rupture avec le monde occidental, et des « modérés », partisans d’un maintien de relations avec les États capitalistes. C’est dans ce contexte de divisions internes que la Conférence Internationale des États indépendants d’Afrique, organisée à Addis-Abeba en 1962, consacre la position des « modérés », portée par Félix Houphouët-Boigny. L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), née de cette Conférence, comprend les États africains continentaux, Madagascar et les autres îles voisines de l’Afrique. Elle se donne pour objectif de renforcer l’unité et la solidarité des États africains, de défendre leur souveraineté, d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme et enfin de favoriser la coopération internationale. Avec la consécration de la position des modérées, les pères des indépendances africaines ont opté pour une intégration devant se concrétiser par étapes successives tant au niveau des différents domaines de l’activité humaine que dans le cadre des communautés régionales telles que prévues par la Résolution CM/Res.464 (XXVII) du Conseil des Ministres de l’OUA « relative à la répartition de l’Afrique en cinq (5) régions, à savoir : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique de l’Est et Afrique australe ».

1 Niamkey Koffi, « Houphouët-Boigny, l’homme de culture et le panafricaniste », In les Editions de la fondation Félix Houphouët-Boigny, 2021, pp. 18-19.

Ces différentes régions sont tenues de rendre opérationnelles, dans les limites de leur compétence territoriale, les diverses résolutions arrêtées au plan continental, afin de parvenir, à l’horizon 2063, à réaliser la vision de l’Union Africaine (UA) : une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres citoyens, « un continent politiquement uni et fondé sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la Renaissance de l’Afrique »2.

Dans la réalisation du projet de l’intégration africaine, de nombreuses Résolutions ont été adoptées par la Conférence des Chefs d’État, dont le « Plan d’action de Lagos »3 en vue de la mise en œuvre de la Stratégie de Monrovia pour le développement économique de l’Afrique. Le chapitre 2 de ce plan stipule que « dans leurs plans de développement, les Etats membres accordent à l’industrialisation un rôle déterminant pour ses effets sur la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, l’intégration de l’économie et la modernisation de la société (…) et proclament les années 80-90 Décennie du développement industriel en Afrique »4. L’année 2000 devrait permettre la création « une communauté Économique Africaine afin d’assurer l’intégration économique, sociale et culturelle de notre continent »5.

Au niveau régional, les différentes Communautés ont également adopté des mesures et résolutions devant concourir à l’avènement de cette Afrique intégrée. Il en est ainsi, par exemple, de la Vision 2020 de la CEDEAO6, adoptée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la région en juin 2007 à Abuja (Nigeria). Cette vision préconise la transformation de la CEDEAO des États en une CEDEAO des peuples, une CEDEAO « sans frontière où la population a accès aux abondantes ressources et est capable de les exploiter par la création d’opportunités dans un

Cette vision de la CEDEAO, censée remplacer la Vision 2020, réaffirme la pertinence de l’institution d’une CEDEAO des peuples en mettant l’accent sur le respect des libertés fondamentales dans le cadre d’institutions fortes. Adoptée par les députés du Parlement de la CEDEAO, réunis en plénière, le 4 décembre 2021 à Abuja, à l’occasion de la deuxième session ordinaire de 2021, la Vision 2050 entend, en effet, parvenir à l’horizon 2050, à « une communauté de peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales et œuvrant pour un développement inclusif et durable ».

2 Union Africaine, Agenda 2063. L’Afrique que nous voulons, Aspiration 2. https://au.int/sites/default/files/documents/33126-doc 06_the_vision_french.pdf.

3 2ème Session Extraordinaire de la Conférence au Sommet des Chefs d’États consacrée (…) aux questions économiques et réunie à Lagos, Nigeria, du 20 au 29 Avril 1990.

4 Plan de Lagos, Chapitre : « L’industrie », Introduction, point 52.

5 Préambule du Traité signé le 03 Juin 1991 à Abuja au Nigeria.

6 Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest.

Après donc plus de soixante années d’indépendance des pays africains et de mise en œuvre de la politique de l’intégration africaine adoptée par les pères des indépendances, le colloque de Yamoussoukro veut faire l’état des lieux et interroger à nouveau frais les espoirs suscités et les objectifs visés, afin d’ouvrir des pistes de solutions.

International et interdisciplinaire, ce colloque regroupera : Philosophes, Historiens, Sociologues, Géographes, Juristes, Économistes, Politologues, Hommes politiques, Institutions Nationales, Régionales et Sous Régionales, Linguistes, Anthropologues, Ethnologues, etc….

Cette rencontre scientifique se tiendra du 18 au 21 octobre 2022 à la Fondation Félix Houphouët- Boigny Pour la Recherche de la Paix, autour des axes suivants :

Axe 1 : Histoire de l’intégration africaine

-

Aux origines du concept d’intégration africaine

-

La vision des pères des Indépendances

-

Organismes régionaux et intégration africaine

Axe 2 : Bilan de l’intégration africaine

-

Les aspects politiques de l’intégration africaine

-

Le projet économique

-

L’intégration socioculturelle

Axe 3 : Défis et enjeux de l’intégration africaine

-

La souveraineté, la gouvernance et les défis sécuritaires

-

La maîtrise du savoir et de la technologie

-

Les conditions d’une véritable intégration socioculturelle et de l’indépendance économique

-

Les défis écologiques, le nouvel ordre multipolaire et la formation du capital

Objectifs :

- Connaitre l’histoire de l’intégration africaine et les instruments communautaires

- Faire le bilan multidimensionnel de soixante années d’intégration

- Apporter des réponses aux nouveaux défis ayant tendance à fragiliser les actes d’intégration.

NORMES DE SOUMISSION ET ÉCHÉANCIER

31 mai 2022 : date limite de soumission des propositions de communication. Les propositions, suivies d’un résumé de maximum 300 mots, sont à envoyer au Comité scientifique du Colloque, à l’adresse ci-dessous.

Elles doivent être rédigées sous Word uniquement (Times New Roman, 14, interligne 1.15, justifié), sous forme de résumé avec indication du titre de la communication, de l’axe et du sous-thème d’inscription, du nom de l’auteur, de son grade ou fonction, de son organisme d’appartenance, de son adresse électronique, et de son numéro de téléphone.

15 juin 2022 : notification d’acceptation ou non du résumé par le Comité.

15 août 2022 : date limite d’envoi des communications définitives

15 septembre 2022 : Envoi des lettres d’invitation.

18-21 octobre 2022 : Assises du colloque international à la Fondation Félix Houphouët-Boigny Pour la Recherche de la Paix, à Yamoussoukro.

Les propositions de communications, avec titres et résumés, en français, sont reçues jusqu’au 31 mai 2022 à l’adresse suivante : colloqueintegrationafciyakro22@gmail.com

Contact Téléphonique : +225 0102268222 (WhatsApp)